(Auszug aus dem in Bälde erscheinenden Buches „Zwiespältig I“)

Ein Welten trennendes, immer noch offenes Tor Seit dem Sommer 1960 arbeitete Alwins Vater als Leiter der im nördlichen Torhäuschen untergebrachten Polizeiwache am Brandenburger Tor. Hier gab es anders als an der Sektorengrenze in Treptow keine inoffiziellen Kontakte der besonderen Art zwischen Polizeibeamten beider Seiten, was schon wegen der Breite der Straße, die an dieser Stelle beide Stadthälften trennte, ausfiel. Hier genehmigte sich Alwins Vater eigenen Erzählungen nach höchstens hin und wieder eine Streifenfahrt entlang der noch zum Ostsektor gehörenden Ebertstraße zum Potsdamer Platz, um dort auf dem S-Bahnhof eine kühle Blonde zu zischen und so gestärkt wieder zurück ans Tor zu fahren. Das südliche Torhäuschen beherbergte seinerzeit ein staatseigenes Reisebüro, in dem die Berlin-Besucher auch etwas über die Geschichte des Tores in Erfahrung bringen konnten. Da es bei Alwin zu dieser Zeit mit dem Lesen noch ein wenig haperte, erzählte der Vater ihm einiges über die Geschichte des wohl bedeutendsten Bauwerks der Stadt. Seinen Berichten zufolge entstand es in den Jahren 1788–1791 nach Plänen des berühmten Stadtbaumeisters Carl Gotthard Langhans. Der ebenfalls namhafte Baumeister Gottfried Schadow schuf kurze Zeit später die Quadriga mit der Friedensgöttin Eirene. Alwins Vater erzählte dem Sohn auch die Geschichte von dem Diebstahl, den der französische Kaiser Napoleon 1806 nach seinem Sieg über die Preußen bei Jena Auerstedt beging, als er die Quadriga als Beutestück von Berlin nach Paris verschleppen ließ. Von dort holten die Preußen sie wieder nach ihrem Sieg über die Franzosen in den Befreiungskriegen 1812/1813 in ihre Metropole zurück. Den von einem Ehrenkranz geschmückten leeren Reif oberhalb des von der Friedensgöttin Eirene gehaltenen Stabes füllte von nun ab gewissermaßen als Zugabe ein von dem seinerzeit wohl berühmtesten Baumeister Karl Friedrich Schinkel extra für diesen Anlass gefertigtes Eisernes Kreuz, auf das ein bronzener Preußenadler thronte. Die ursprünglich als Friedenssymbol geplante, nun durch Schinkel veredelte Göttinnenstatue der Quadriga fungierte von nun an in Berlin als Symbol des Sieges der Preußen über den französischen „Erbfeind“. Mit großem Nachdruck erzählte Alwins Vater dem Sohn von dem Missbrauch, den die Herrschenden mit dem Tor über 100 Jahre lang trieben. Es diente ihnen als Kulisse für kriegsverherrlichende Aufmärsche und Umzüge vielerlei Art. Immer wenn die Preußen oder nach 1871 die von Preußen beherrschten kaiserlichen Deutschen einen Krieg führten, paradierten sie vorher und hinterher durchs Tor. Nach dem Abdanken des Kaiserreiches und dem sang- und klanglosen Ende der ersten Republik setzten die braunen SA- und schwarzen SS-Horden sowie die Deutsche Wehrmacht diese unselige Traditionen fort und selbst die Alliierten benutzten das Tor nach ihrem Sieg über Hitlerdeutschland für militärische Aufmärsche. Der Vater berichtete dem Sohn auch über die Schäden, die durch die Kämpfe am Tor kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden waren.

Der Arbeitsplatzwechsel von Alwins Vater an das wohl schönste Wahrzeichen Berlins, das Brandenburger Tor, veranlasste seine Mutter hin und wieder, von ihrer Wohnung an der Weberwiese einen Ausflug zu unternehmen, um ihren Mann dort zusammen mit dem Sohn meist an Sonntagen bei schönem Wetter zu besuchen. Hin und wieder ließ sie den von dieser Örtlichkeit sehr beeindruckten Alwin auch bei ihrem Mann zurück, der ihn dann abends nach Dienstschluss mit nach Hause nahm. An solchen Tagen spielte der Sohn mang den Säulen des Brandenburger Tores und schaute immer wieder gefesselt auf die andere Straßenseite hinüber; dorthin, wo der Tiergarten anfing und die andere, ihm fremde, Geheimnis umwobene Welt ihren Anfang nahm, die aber dem bloßen Augenschein nach einen recht friedlichen Eindruck machte. Wenn er durchs Tor ging, gelangte er auch hier wie in „Bohne“ an ein Schild, auf dem zu lesen stand: „Ende des demokratischen Sektors von Groß-Berlin in 24 m Entfernung“. Schräg gegenüber, etwa in der Mitte der Straße, stand kurz vor der Demarkationslinie des westlich an das Tor angrenzenden Hindenburgplatzes ein weiteres Hinweisschild, das, wie Alwin später auf Ansichtskarten sehen konnte, die aus Richtung Straße des 17. Juni kommenden Autofahrer warnte: „Achtung Sie verlassen jetzt West-Berlin“. An dieser Stelle stand Alwin gewissermaßen an der anderen Seite seiner ihm zugänglichen Welt, nur dass hier noch kein Stacheldrahtverhau wie draußen in Bohnsdorf den Weg versperrte. Die Leute liefen und fuhren an ihm vorbei in den Westen hinüber und von dort kommend in den Osten herüber. Der Vater kontrollierte mit seinen Kollegen bei einigen Passanten nach dem Durchqueren des Tores auf dem Pariser Platz die Ausweise, ohne dass dabei irgendjemand sichtbar in Bedrängnis zu geraten schien. Westlich des Tores, auf der nördlichen Seite der Straße des 17. Juni, standen so genannte Stumm-Polizisten in ihren graublauen, mit Schlips und Kragen ausgestatteten und etwas eleganter geschnittenen Uniformen, als die aus etwas gröberem Tuch gewebten grünen, mit denen der Vater und seine Volkspolizeigenossen herumliefen. Einerseits rief der Anblick dieser, den hiesigen Ordnungshütern nicht gerade freundlich gesinnten Polizisten in Alwins Innerem ein mulmiges Kribbeln hervor, andererseits konnte er an den Sommerabenden, wenn der Verkehr abebbte, in der Mitte des Tores zwischen den Säulen die rot schimmernde Sonne am Horizont hinter der Siegessäule untergehen sehen. Ein phantastisches Schauspiel, dessen Schönheit ihn regelrecht berauschte und sich deshalb tief in sein Gedächtnis eingrub. Auf diese Weise bekam der Zweitklässler ein besonders inniges Verhältnis zu diesem Bauwerk und zu der ungewöhnlichen, aber auch interessanten Berliner Situation. Hier mitten in der noch nicht sichtbar geteilten Stadt, wo zwei Atomwaffen starrende Weltsysteme auf kleinstem Raum aneinander stießen, wehte wie in „Bohne“ dieser Hauch von Geschichte. Wenn er an dieser hochbrisanten und doch gerade abends so friedlich scheinenden Nahtstelle unbehindert herumturnte, tanzte er gewissermaßen auf einem Vulkan, ohne sich dessen bewusst zu sein. Nach Feierabend fuhren Alwin und sein Vater dann meist mit der 1938 erbauten unterirdischen, so genannten Nordsüd S-Bahn von der Station Unter den Linden bis zum Bahnhof Friedrichstraße und dann oberirdisch weiter bis zum Ostbahnhof, von wo aus sie entweder zu Fuß oder mit dem elektrisch betriebenen Oberleitungsbus der Linie 40 nach Hause gelangten. Auf der Bahnsteigseite in Richtung Friedrichstraße donnerte die unterirdische S-Bahn immer mit ohrenbetäubendem Getöse und Gequietsche von links kommend aus dem Tunnel in den S-Bahnhof Unter den Linden, was bei Alwin stets ein leichtes Zucken auslöste. Auf diese Weise lernte er aber wenigstens diese, von Oranienburg und Velten im Norden nach Rangsdorf, Teltow oder Stahnsdorf im Süden Groß-Berlins führende S-Bahn-Linie einmal kennen, die später nur Westler benutzen durften, weil sie zwischen Nordbahnhof, der vormals Stettiner Bahnhof hieß, und Potsdamer Platz nur zeitweilig durch den Ostsektor hindurch führte. Da sich die südwestlichen S-Bahnzugänge, vom Tor aus gesehen, direkt hinter dem Pariser Platz befanden, kamen sie auf diese Weise am bequemsten nach Hause. Man konnte auch mit der Straßenbahn zum Bahnhof Friedrichstraße gelangen, die allerdings an der nordwestlichen Seite des Tores in der noch zum Ostsektor gehörenden Ebertstraße endete und wieder abfuhr. Wenn Alwin mit der Mutter zum Brandenburger Tor den Vater besuchen fuhr, nahmen sie einen anderen Weg. Sie benutzen die 1932 bis 1934 entstandene U-Bahnlinie E vom U- Bahnhof Marchlewskistraße, früher Memeler Straße, bis Alexanderplatz, stiegen dann in die schon im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erbaute U-Bahnlinie A von Pankow nach Ruhleben um und fuhren weiter bis zur Station Thälmannplatz, die bis Kriegsende den Namen Kaiserhof trug. Dort stiegen sie aus der U-Bahn in Fahrtrichtung aus, gingen über die Wilhelmstraße und passierten nördlich der Voßstraße eine kolonnadenähnliche Torreihe. Von hier ab ging es einen mit Platten ausgelegten Weg entlang, an einer rasenbepflanzten Trümmeranhöhe, dem ehemaligen „Führerbunker“, vorbei quer durch eine große, ebenfalls mit Rasen bedeckte Brache direkt zum Platz vor dem Brandenburger Tor, dem nach den Befreiungskriegen benannten Pariser Platz. Zwischen der Torreihe an der Wilhelmstraße und dem berühmten Langhansbau hatte das Ost-Berliner Gartenbauamt nahe einer Baumgruppe einen mit Parkbänken und Säulen ausgestatteten wunderschönen Pavillon angelegt. Innerhalb dieses Säulenhalbrundes befand sich ein Seerosenteich, in dem Goldfische herum schwammen. Dieses idyllisch anmutende Kleinod lud jeden vorbeikommenden Spaziergänger an Sonnentagen auf verführerische Weise zum Verweilen ein.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

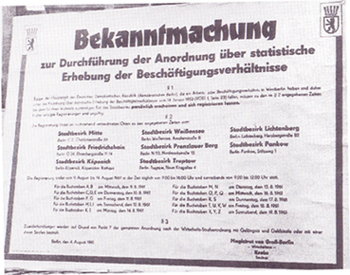

An einem solch geschichtsträchtigen Ort, dem ehemaligen Regierungsviertel des Deutschen Reiches, von wo aus die damals herrschende Politikerkaste fast 90 Jahre lang die Geschicke Deutschlands meist, wie Alwins Vater sich ausdrückte, nicht sehr segensreich lenkte, konnte man jetzt die Seele baumeln lassen und hatte zudem noch einen herrlichen Ausblick über die ziemlich große Rasenfläche zur nahe gelegenen Ebertstraße und der dahinter liegenden grünen Lunge Berlins, dem Tiergarten. Seit Beginn des zweiten Schuljahres im September 1960 machte Alwin noch eine dritte Grenzerfahrung. Er bekam ein neues Fach – den Schulgarten-Unterricht. Dazu mussten die Kinder einmal in der Woche von ihrer Schule in der Lasdehner Straße einen ziemlich langen Weg zu ihrem Schulgarten in der Persiusstraße nahe Ostkreuz zurücklegen. Bei diesem etwa drei Kilometer langen Fußmarsch kreuzten sie auch den U-Bahnhof Warschauer Brücke, der sich genau hinter der gleichnamigen Brücke befand. Von hier aus konnte man der an dieser Stelle oberirdisch fahrenden U-Bahn hinterher sehen, wie sie über die Oberbaumbrücke in den Westsektor fuhr, um auf der anderen Brückenseite nach rechts abzubiegen und einige Sekunden später, nun nicht mehr sichtbar, nach einer Linkskurve in den Bahnhof Schlesisches Tor einzufahren. Alwin legte hier immer eine kurze Pause ein und schaute verträumt den vom Westen kommenden und in den Westen fahrenden Zügen nach. Ihn wunderte immer wieder, warum so viele Leute in diese für ihn fremde Welt fuhren. Aber dass sie es taten, schien eine große Selbstverständlichkeit zu sein, weil niemand sie daran merkbar hinderte. Er hätte ja gern einmal das damals nur an der Frontseite, nicht zur Warschauer Straße hin geöffnete und deshalb ziemlich dunkle Bahnhofsgebäude betreten, aber da standen zu viele Volkspolizisten, die gleich hinter dem Eingang in die Ausweise der Leute guckten, und er besaß ja noch keinen. Sein nebenan wohnender Kumpel Ulli traute sich angeblich dort hinein, obwohl sein Vater auch bei der Polizei, aber als Kriminaler in Zivil arbeitete. Sein Kinderkamerad prahlte jedenfalls damit und Alwin hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Er selber jedenfalls blickte immer nur von draußen in den Hochbahnhof hinein und dachte nicht einmal im Traum daran, ihn zu betreten. Im Frühjahr 1961 bemerkte Alwin am VW-Käfer der Eltern seines Westkameraden Bernhard eine kaum merkbare, aber für die spätere Zeit folgenschwere Veränderung. Anstelle des für West-Berlin geltenden „B“ stand jetzt ein für Ost-Berlin amtlich zugelassenes „I“ auf dem Nummernschild des Volkswagens. Bernhards im Westteil arbeitende Mutter war auch offiziell dort polizeilich gemeldet, lebte aber hauptsächlich in der Wohnung ihres Ost-Berliner Ehemanns in der Marchlewskistraße an der Weberwiese. Seine Eltern hatten das Auto ummelden müssen, da sie überwiegend an der Weberwiese wohnten und eine Verschärfung der Meldeordnung des Ministeriums des Innern (MdI) dies ihnen abverlangte. Es verdichteten sich in dieser Zeit Gerüchte, wonach die Ostbehörden das Grenzregime auch um den Ostteil Berlins weiter verschärfen wollten, um es den Bewohnern des Umlandes noch mehr zu erschweren, nach Berlin hinein und damit in den Westen zu gelangen. Bei einem sonntäglichen Sommerbesuch Ende Juli in Bohnsdorf hörte Alwin den im Westen arbeitenden Schwager seinen Vater fragen, was es mit den Gerüchten auf sich habe, wonach die sowjetische Seite die Übergabe all ihrer alliierten Hoheitsrechte einschließlich der gemeinsamen Vier-Mächte-Kontrolle über die drei westalliierten Luftkorridore an die Ulbricht-Regierung plante, um damit den von DDR-Kontrollen ungehinderten Zugang von und nach West-Berlin unmöglich zu machen? Ulbrichts Pläne, so hatte der Onkel es während seiner Pausenlektüre in einer Westzeitung gelesen, liefen darauf hinaus, ein Ausfliegen von DDR-Flüchtlingen nach Westdeutschland unmöglich zu machen und damit das Flüchtlingsproblem zu lösen. (3) Obwohl Alwins Vater vorgab, solche Pläne nicht zu kennen, ließ der Schwager nicht locker und wollte nun wissen, was es denn mit der Aufforderung der Ostberliner Behörden auf sich habe, die so wie er in West-Berlin arbeitenden, aber im Osten wohnenden Bürger unter Androhung von Strafen zu verpflichten, sich bei den jeweiligen polizeilichen Meldestellen der Stadtbezirke als so genannte Grenzgänger registrieren zu lassen. Dieser Personenkreis sollte zukünftig auch die Steuern, die Miete, das Strom- und Wassergeld bis hin zu Versicherungen in Westgeld bezahlen. Auch Telefonkosten standen auf dieser Liste? Weil Alwins Vater die Registrierung der Grenzgänger vorsichtig verteidigte, entbrannte darüber erneut ein böser Streit, bei dem die Gemüter wie immer hoch kochten, um am Ende dann doch wie gewohnt feucht fröhlich abzukühlen. Jetzt spielten auch Alwins Onkel und die Tante in Bohnsdorf mit dem Gedanken eines Wohnungswechsels in weiter westlich gelegene Gefilde, glaubten aber vor allem wegen der Art und Weise der Registrierung der Grenzgänger noch ein wenig Zeit zu haben. Die schöne Wohnlage in Bohnsdorf begünstigte zusätzlich ihr Zögern einen solch schwerwiegenden Schritt zu tun. So etwas wollte wohl durchdacht und gut vorbereitet sein. Da die alphabetisch geordnete und zeitlich gestaffelte Registrierung der Grenzgänger bis zum 19.August 1961 dauern sollte, glaubten der Onkel und die Tante wie übrigens auch die maßgeblichen westlichen Geheimdienste an keine weitergehenden schikanösen Maßnahmen der SED-Führung vor Ablauf dieser Frist.

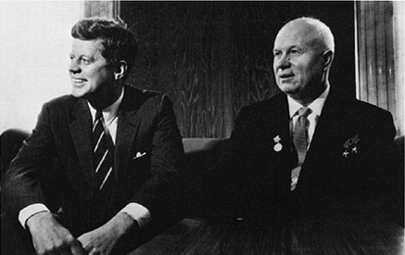

Nach der Ansicht von Alwins Vater wollten seine sowjetischen Freunde es jetzt in punkto Berlin endgültig wissen, weil ihr deutscher Verbündeter wegen der offenen innerstädtischen Berliner Grenze auszubluten drohte. Der Bohnsdorfer Onkel führte immer die so genannten originären, aus der westalliierten Siegerposition abgeleiteten und im Londoner Protokoll vom September 1944 festgeschrieben Rechte, auch Essentials genannt, ins Feld – Recht auf Zugang, Recht auf Anwesenheit und Recht auf Lebensfähigkeit West-Berlins. Diese hatten, so wusste der Bohnsdorfer Onkel wiederum aus einer Westzeitung, die Westmächte auf ihrer NATO-Ratstagung Anfang Mai noch einmal bekräftigt. (4) Für die Wahrung dieser Rechte, so glaubte der Onkel aus Bohnsdorf fest, wollten sie gegebenenfalls kämpfen und dafür einen Atomkrieg riskieren. Unklarheit herrschte jedoch nicht nur bei ihm über die Frage, was die Amerikaner für die Aufrechterhaltung der Freizügigkeit in ganz Berlin tun würden. Darüber konnte es aber nach dem, was bei den Gesprächen des neu gewählten US-Präsidenten John F. Kennedy mit dem sowjetischen Partei- und Staatschef Nikita Chruschtschow in Wien im Juni 1961 in der Öffentlichkeit durchgesickert war, keinen Zweifel mehr geben. Kennedys Auffassung nach blieb das, was die Sowjets in ihrem Machtbereich täten, deren Sache. Deswegen war auch bezüglich der alliierten Rechte neuerdings nur noch von West-Berlin die Rede. (5) Ulbricht brachte dagegen im selben Monat die bevorstehenden wahren Absichten der einheitssozialistischen Machthaber ins Gespräch, als er bei einer Pressekonferenz in Ost-Berlin von einer Mauer sprach, die angeblich niemand beabsichtigte zu errichten. Von seinem Vater erfuhr Alwin später, dass Kennedy gegenüber seinem Sicherheitsberater Walt Rostow Ende Juli auf dessen Urlaubssitz in Camp David unter Anspielung auf den Ulbricht-Versprecher die Möglichkeit eines Mauerbaus durch die Russen und deren einheitssozialistische Helfershelfer nicht ausgeschlossen hatte. (6) Schon beim letzten Familientreffen in Bohnsdorf hatte sich der grenzgängerische Onkel über eine Westzeitungsmeldung aufgeregt, in der der langjährige Vorsitzende des US-Senatsausschusses für Außenpolitik, William J. Fulbright mit seiner öffentlichen Äußerung international Schlagzeilen machte, Ulbricht sei doch völlig berechtigt, seine Sektorengrenzen in Berlin zu schließen. (7)

Die Meldung hingegen, wonach der US-Präsident die NATO-Streitkräfte in Europa, also auch die an der Zonengrenze stationierten, in höchste Alarmbereitschaft versetzte, rief doch einige Besorgnisse auch in Alwins Familie hervor, zumal die vom RIAS tagtäglich gemeldeten Flüchtlingszahlen in diesem nicht nur meteorologisch heißen Sommer besonders bedenkliche Ausmaße anzunehmen schienen. Alwin hörte seine Mutter in diesen Tagen den Vater immer häufiger sorgenvoll fragen, wo denn das alles noch enden solle. Sie, die als Verkäuferin besser als andere über die permanenten Versorgungsengpässe und Miseren im Handel Bescheid wusste, fürchtete infolge des nicht abreißenden Flüchtlingsstroms eine Verschärfung des ohnehin schon bestehenden Arbeitskräftemangels und damit verbunden eine katastrophale Verschlechterung der Versorgungssituation, was erst wachsenden Unmut und anschließend Unruhen auslösen könnte. Würde, so fragte sie ihren Mann, der Westen diesmal wieder wie am 17. Juni 1953 stillhalten und die meuternden Massen im Stich lassen? Was passierte aber bei einem Eingreifen des Westens? Hier brodelte ihrer Ansicht nach ein hoch explosives Pulverfass, bei dem ein kleiner Funke ausreichte, um ein furchtbares Höllenfeuer in Mitteleuropa zu entfachen. Eine später vor allem im Osten viel zitierte westdeutsche Zeitung titelte in diesen Tagen mit der Schlagzeile, Berlin sei die billigste Atombombe. Die Lage spitzte sich jedenfalls für jeden, der es sehen wollte, zu – auch wenn die Menschen wie immer ihren täglichen Pflichten oder, wie in dieser Jahreszeit üblich, ihren Urlaubsfreuden nachgingen. Viele in und um Berlin spürten, dass etwas Ungeheuerliches in der Luft lag, ohne genau zu ahnen, was ihnen tatsächlich bevorstand.

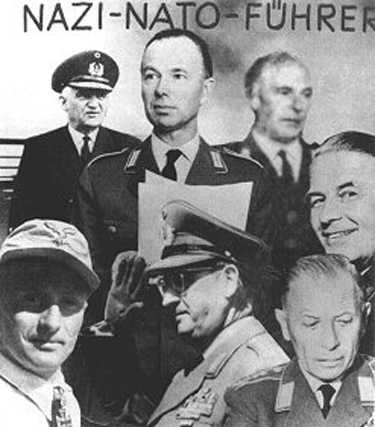

Alwin und seine Freunde an der Weberwiese merkten von diesem unheilvoll heraufziehenden Unwetter wenig bis gar nichts. Sie genossen die Freiheiten der Sommerferien, spielten auf ihrem Hof rund um den Dschungel Räuber und Pupe (Polizei), Cowboy und Indianer oder Verstecken, auf der Hofstraße Hopse, Federball, mit oder ohne Klopfstange als Netzersatz, Völkerball, Trieseln oder Murmeln. Zum Völkerballspiel kam es immer dann, wenn wie zu Ostern, Pfingsten oder in den Sommerferien die dieses Spiel besonders bevorzugenden Mädels aus den umliegenden Häusern in großer Zahl auf dem Hof erschienen. Das galt auch für das in dieser Zeit aufkommende Hula-Hoop-Spiel. Dazu benötigten die Kinder einen großen Plastereifen, den sie sich um die Hüfte legten, um ihn dann mit geschickten Körperverrenkungen zum Drehen zu bringen. Ganz geschickte Leute, wozu Alwin ausnahmsweise auch einmal gehörte, schafften es, den Reifen den ganzen Körper von oben nach unten und umgekehrt, mal um den Hals, mal um die Hüfte oder mal um die Beine kreisen zu lassen. Wenn es regnete, durfte Alwin auch ab und zu bei seinem Westspielgefährten Bernhard oder bei Ulli aus dem Nebenhaus fernsehen. Da gab es am frühen Nachmittag in der Woche um 13.30 Uhr entweder spannende Märchen- oder Verfolgungsfilme, in denen die Kommunisten und deren gegen Unterdrückung kämpfende Vorläufer immer und überall als die Guten am Ende siegten. Sonnabends kam „Professor Flimmrich“ mit seiner Flimmerkiste, aus der Märchen oder Kinderfilme über die Mattscheibe huschten. Einmal sah er bei Bernhard an einem Nachmittag eine erste, äußerst brutale Fernsehfunkfassung des Romans von Bruno Apitz „Nackt unter Wölfen“, in der Winfried Ortmann die Rolle eines SS-Offiziers spielte, in die zwei Jahre später Erik S. Klein in einer zweiten, etwas abgemilderten DEFA-Fassung schlüpfte. Dieser Film hinterließ bei Alwin nicht nur wegen seiner sehr offen gezeigten Brutalität deutliche Spuren, sondern auch, weil er vom Vater gehört hatte, dass der Stellvertreter des Polizeipräsidenten West-Berlins Dr. Johannes Stumm und Kommandeur der Schutzpolizei Erich Duensing und eine nicht geringe Zahl seiner Mitarbeiter nachweislich früher hochrangig der Wehrmacht, SS oder SA angehörten. Was sollte er von diesem Westen halten, wo es solch tolle Spielsachen gab, wo alles leuchtete und glitzerte, wo aber auch nicht wenige ehemalige Nazischergen wieder in Amt und Würden saßen oder für Ordnung und Sicherheit verantwortlich zeichneten? Trotz dieser Hin- und Hergerissenheit freute er sich über jede Gelegenheit, woanders einmal in die neumodische Filmapparatur gucken zu dürfen. Seine Eltern konnten sich zu dieser Zeit einen solchen Flimmerkasten noch nicht leisten.

Manchmal wunderte sich Alwin, warum der Vater von Bernhard zusammen mit einem Kollegen oder Freund im Flur der Wohnung Schießübungen mit einer Luftdruckflinte abhielt. Gehörte Bernhards Vater vielleicht auch zu denen, die sich als Agenten betätigten und irgendetwas Gefährliches im Schilde führten? Man hörte so viel von ehemaligen faschistischen Spionen, Saboteuren und Kriegstreibern, die, sämtlich vom Westen eingeschleust, den Aufbau der neuen Ordnung im Osten stören sollten, wogegen angeblich nur große Wachsamkeit half. Alwin fragte also eines Tages seinen Spielgefährten, warum dessen Vater Schießübungen veranstaltete und der klärte ihn daraufhin über die sportliche Jagdleidenschaft des Vaters auf, was seine Neugier befriedigte. Immerhin gehörte Bernhard zu seinen besten Kameraden und denen musste man einfach schon um der Freundschaft willen vertrauen. Etwas Unglaubliches geschieht So vergingen die ersten Tage des August, ohne das sich spektakuläre Dinge ereigneten. Es schien, als würde der Sommer ruhig und ohne viel Aufregung enden. Ab der zweiten Augustwoche schlich sich bei Alwin erneut ein stärker werdendes ungutes Gefühl ein. Bald würde die unbeliebte Schule wieder losgehen und man musste sich erneut dem Dauerstress des Lernens und Frühaufstehens unterziehen. Einfälle aber, die auf Reinfälle des Vorjahres hinausliefen, verwarf er diesmal, bevor sie sich im Kopf auszubreiten drohten. Da hatte er seinerzeit etwas richtig Wichtiges dazugelernt. Der Rundfunk und die Zeitungen verbreiteten merkwürdig unspektakuläre Meldungen. Das übliche, auch von den Kindern schon unterschwellig wahrnehmbare Propagandageschrei in den Medien schien offenbar wegen der großen Sommerhitze auf beiden Seiten, bis auf die im Westen täglich veröffentlichten Meldungen über steigende Flüchtlingszahlen, zu erlahmen. Aber vielleicht breitete sich ja hier nur die Ruhe vor dem großen Sturm aus? Der brach dann tatsächlich am zweiten Sonntag im August, einem herrlichen, sonnenumfluteten Tag los. Als Alwin an diesem schicksalhaften 13. August 1961 morgens erwachte, hörte er im Radio immer wieder halbstündlich verkündete Erklärungen und Mitteilungen der Warschauer Vertragsstaaten, der Ostberliner Regierung, des Ministerrates sowie des Ostberliner Verkehrsministeriums über die Einführung eines Grenzregimes an den Übergängen zu den Westsektoren Berlins. Die Maßnahmen, so verkündete der Nachrichtensprecher, stünden im Einklang mit den Gepflogenheiten, wie sie angeblich an jeder Grenze zu anderen Staaten in der Welt üblichlicherweise vorkämen. Aus diesem Grunde, so vermeldete der Radiosprecher weiter, ergäben sich zukünftig zu beachtende Änderungen im S- und U-Bahnverkehr. Ein nur flüchtig zuhörender auswärtiger Gast hätte denken können, es habe sich an diesem Sonntagmorgen außer ein paar kleinen Korrekturen im städtischen Nahverkehrsbereich nichts Weltbewegendes ereignet. So dachte auch Alwin und staunte nicht schlecht, als die Mutter ihn beim Frühstück zur Eile drängte, um möglichst schnell zum Vater ans Brandenburger Tor zu fahren. Sonst taten sie dies, wenn überhaupt, immer erst nach dem Mittagessen. Sie fuhren also wie gewohnt bis Thälmannplatz, wo an diesem Tag die U-Bahn nicht wie sonst in Richtung Ruhleben weiterfuhr, sondern dort endete. Dann liefen sie völlig unbehelligt den gewohnten Weg an dem herrlichen Pavillon vorbei bis zum Pariser Platz, wo es von meist uniformierten Menschen nur so wimmelte. Schon von weitem hörte Alwin das wütende Geschrei der Massen, die von der westlichen Seite des Brandenburger Tores aus lautstark in Sprechchören eine allgemeine Volksabstimmung und die Wiederherstellung der Freizügigkeit in ganz Berlin forderten.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Auf dem Pariser Platz diskutierten Volkspolizisten mit Passanten, die wie immer sonntags einen Spaziergang in den nahe gelegenen Tiergarten machen wollten und nicht weiter gehen durften. Alwin sah, wie neben ihm ein strammer junger Vopo schlimm sächselnd versuchte, einer elegant gekleideten und sehr bestimmt auftretenden Dame die aktuellpolitisch-ideologische Lage zu erklären, was bei ihr nicht nur wegen des sächsischen Dialekts auf wenig Gegenliebe stieß, sondern vor allem, weil sie ihre an diesem Sonntag Geburtstag feiernde, ein wenig weiter westlich wohnende Tochter besuchen wollte. Da die Dame von dem Gerede des Vopos unbeeindruckt blieb, drohte sich die Sache zu einem größeren Eklat auszuweiten. Was gab ihrer Meinung nach diesem jungen Schnösel aus irgendeiner sächsischen Kuhbläke das Recht, sie, eine waschechte Berlinerin, daran zu hindern, ihre Tochter an deren Geburtstag zu besuchen? Was interessierten sie irgendwelche angeblich kriegstreibenden Bonner Ultras und amerikanische Imperialisten, wenn sie einfach nur zu ihrer Tochter wollte. Alwins in diesem Augenblick zufällig dazukommender Vater versuchte auf seine Weise die Situation zu entspannen. Er bekundete der Dame sein vollstes Verständnis für die missliche Lage und erklärte ihr mit der Hand in Richtung der grölenden Menge auf der anderen Seite des Tores weisend, dass sie dort zur Zeit wohl schlecht durchkommen würde und es doch an einer anderen Stelle oder an einem anderen Tag erneut versuchen solle, wenn sich die Lage vielleicht etwas beruhigt habe. Diese freundliche, auf jede in dieser Lage nur dümmlich wirkende politische Argumentation verzichtende Ansprache besänftigte die Dame dann schließlich und legte den an diesem Ort und zu dieser Zeit nicht zu klärenden Konflikt friedlich bei. Erst später bekam Alwin mit, dass sein Vater die Frau betrogen hatte, denn auch am nächsten Tag würde sie wie an vielen folgenden Tagen, Wochen und etlichen Jahren ihre Tochter nicht besuchen können. Aber was sollte er in diesem Augenblick anderes tun? Keine noch so gut begründbare politische Agitation und Propaganda half gegen grundlegende menschliche Bedürfnisse und Interessen weiter. In den Politschulungen für die Volkspolizisten und Volksarmisten kam, wie Alwin es später selber im Wehrdienst miterlebte, eine Unterscheidung zwischen menschlichen und politischen Belangen nicht vor. Das hätte, wenn wider Erwarten doch, bei den für die Reinheit der Lehre verantwortlichen Vorgesetzten sofort Verdacht erregt. Die witterten auch zehn Jahre später noch hinter jeder in Diskussionen noch so winzig aufflimmernden Differenzierung mindestens eine missliebige ideologische Windstille, wenn nicht sogar Schieflage, die mit aller Härte bekämpft werden musste. Es galt wie in dem Parteilied das unerschütterliche Motto: „Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei“. Da die Kommunisten vorgaben, überall auf der Welt für das Menschenrecht zu kämpfen, wie es in ihrem Kampflied, der „Internationale“, ebenfalls hieß, musste alles, was sie taten, auch menschengerecht und somit menschenfreundlich sein. Es gab nach dieser Logik also keinen Unterschied zwischen kommunistischer Politik und Menschlichkeit. Das forsche Auftreten des jungen Polizisten ließ vermuten, dass er an das glaubte, was man ihm beigebogen hatte. Entstammte er doch seines Dresdner Dialekts wegen dem so genannten Tal der Ahnungslosen, wie man diese Gegend wegen des dort schwer möglichen Westfernseh- und Radioempfangs im Volksmund nannte. Alwins Vater hingegen hatte in den Debatten mit seinem Bohnsdorfer Schwager manchmal durchblicken lassen, dass er sehr wohl an die Möglichkeit auftretender Unterschiede zwischen menschlichem Tun und politischem Handeln glaubte. Dieser Glaube erwuchs aber, wie der Sohn Jahre später herausfand, aus einer sozialdemokratischen Erziehung am Ende der Weimarer Zeit und konnte dennoch nicht verhindern, dass er beim grenzwertigen Spiel seiner Genossen gegen das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit mitspielte. Er tat es sicher von dem Bewusstsein geleitet, dieses seiner damaligen Meinung nach vielleicht nur zeitweilig notwendige Übel der Sperrung der Sektorengrenzen würde ein möglicherweise größeres Unheil verhüten. Stellten doch, wie er ebenfalls dem Sohn gegenüber erst später eingestand, diese Sperrmaßnahmen einen verzweifelten Versuch der SED-Führung dar, einen friedlichen Ausweg aus der für sie so verfahrenen Berliner Situation zu finden. Indem die Einheitssozialisten und ihre sowjetischen Helfershelfer einerseits den Menschen in ihrem Machtbereich das ihnen auch vom Arbeiter- und Bauernstaat verfassungsmäßig verbriefte Recht auf Freizügigkeit in ganz Deutschland raubten und andererseits für ihren bereits dreizehn Jahre währenden Kampf um Berlin eine Verteidigungslösung wählten, zerschlugen sie den scheinbar unlösbaren Knoten, der in der Vier-Sektoren-Stadt ein echter gordischer zu werden drohte, vorläufig zu ihren Gunsten. Eine Lautsprecheransage der West-Berliner Polizei, die die Menschen immer wieder zum Verlassen der Straße des 17. Juni aufforderte, erzeugte auf jeden Fall bei Alwin ein mulmiges Magengrummeln, das in Angst umschlug, als er merkte, dass sich die West-Berliner offenbar daran nicht hielten und die eigene Volkspolizei sie mit Wasserwerfern gewaltsam am Betreten der noch zum Ostsektor gehörenden Ebertstraße zu hindern suchte. Er drängte die Mutter deshalb, diesen gefährlichen Ort schnellstmöglich zu verlassen und wieder nach Hause zu fahren. So liefen sie also den idyllischen Parkweg zurück in Richtung Thälmannplatz, ohne an dem schönen Seerosenteich wie sonst üblich Halt zu machen. Noch einmal schaute Alwin zurück zum Tor und hinüber zum Tiergarten. Dort standen die gesamte Ebertstraße in Richtung Potsdamer Platz entlang mit Maschinenpistolen bewaffnete Angehörige der von der SED nach dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 zum eigenen inneren Schutz ihrer Macht gegründeten Betriebskampfgruppen. Alwin ahnte damals nicht, dass er den Parkweg in dieser Form ein letztes Mal in seinem Leben zurücklegte und ein ab dem nächsten Tag dort eingerichtetes Grenzregime jegliches Betreten des Parkgeländes unter schwere Strafandrohung stellen würde, weil es fortan zum lebensgefährlichen Niemandsland gehörte. An diesem schicksalhaften Tag aber wollte er dort einfach nur weg.

Selbst dem erst neunjährigen Alwin blieb nicht gänzlich verborgen, dass der Anschlag der SED-Führung gegen die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger am 13. August 1961 und in den Tagen danach den Menschen rings herum von einigen Ausnahmen und den offiziellen Stimmen abgesehen mehrheitlich empfindlich in die Glieder fuhr. Dass die Politiker in den westlichen Hauptstädten heimlich aufatmeten, erfuhr er jedoch wie viele anfänglich über das westliche Stillhalten empörte Berliner erst später. Für das Stillhalten der Westmächte gab es nach Alwins Vaters späterer Erklärung einen einfachen Grund. Man musste vorläufig nicht befürchten, dass die Sowjets ihren Machtbereich auszudehnen trachteten. Da sich die Grenzsicherung auf das eigene Gebiet begrenzte, blieben die Rechte und Zuständigkeiten der Westmächte in Berlin unangetastet. Was wollten die wiederum mehr? Wegen Berlin brauchte man also keinen Krieg, der in ein atomares Inferno auszuarten drohte, zu riskieren. Erst einige Tage später erfuhren die Berliner durch die Westmedien von einem laschen Protest der drei westalliierten Stadtkommandanten an die Sowjetbotschaft in Ost-Berlin, womit sie es dann auch bewenden ließen, um anschließend zur Tagesordnung überzugehen. Im Ostradio hörte Alwin, wie Ulbricht und alle Funktionäre dafür um so lautstarker triumphierten. Endlich, so berichteten die Medien des Arbeiter- und Bauernstaates, war das Schlupfloch nach Westen zugestopft und ein anderer, von den Einheitssozialisten schon sehr lange ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen - die faktische Anerkennung des SED-Staates durch die Westmächte. Ein Staat, der angeblich gar nicht existierte, bestimmte nämlich fortan, wo die westlichen Besatzer den inzwischen von den Einheitssozialisten zur Hauptstadt des ihres Staates beförderten Ostsektor Berlins betreten und wieder verlassen durften und die hielten sich auch daran. Zurück vom Brandenburger Tor wieder zu Hause angekommen, traf Alwin unten auf dem Hof seinen Westspielgefährten Bernhard, der ihm ohne Umschweife erklärte, er würde rüber gehen. Dieser Schock ging Alwin mehr unter die Haut als das, was er gerade am Brandenburger Tor erlebt hatte. Was sollte er denn ohne diesen tollen Spielkameraden anfangen? Der erklärte am nächsten Tag zu Alwins großer Freude, dass er doch im Osten bleiben würde. Dieser Sinneswandel ging, wie er später erfuhr, auf das Konto von Bernhards Eltern, die ihren Sohn beauftragt hatten, Alwin das Märchen vom Dableiben aufzutischen, damit dessen bei der Vopo arbeitender Vater nichts von ihren Abreiseabsichten erfuhr. Für Bernhards Mutter gab es diesbezüglich ohnehin keine Probleme, da sie in West-Berlin wohnte und im Westen wohnende Mitbürger bis zum 23. August noch ungehindert hin und her fahren durften. Der Mann aber stammte aus dem Osten und für ihn ging gar nichts mehr. Auch den Sohn würde die Mutter wahrscheinlich problemlos mit hinüber nehmen können, was am darauf folgenden Sonntag auch geschah. So verschwand Bernhard ohne ein „Lebewohl“ sang und klanglos aus Alwins Leben und er hörte nie wieder etwas von ihm. Den zurückbleibenden Vater sah Alwin noch Monate später manchmal stundenlang grübelnd in seinem VW sitzen, bis auch er nach etwa einem Jahr samt seinem Westwagen spurlos verschwand. Kurze Zeit später gaben die Behörden die Wohnung zur Versteigerung frei, und nicht wenige Haus- und Nebenhausbewohner hielten sich am zurückgebliebenen Eigentum dieser Menschen schadlos. Alwins Eltern beteiligten sich an dieser Aktion nicht. Er hörte die Eltern angesichts des großen Ansturms der Nachbarschaft auf die Hinterlassenschaft der ehemaligen Mieter über unangenehme Erlebnisse sprechen, die ihr Schamgefühl schon zwei Jahrzehnte zuvor während der Nazidiktatur geweckt hatten, als sich so genannte arische Nachbarn am Eigentum ihrer gerade soeben erst in die Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppten jüdischen Mitbürger zu schaffen machten. Daran erinnerten sie sich jetzt, weswegen sie diesem Treiben fern blieben. Von seinem Vater erfuhr Alwin auch, dass in den ersten zehn Tagen nach dem Mauerbau die West-Berliner neben dem Übergang Friedrichstraße beispielsweise auch noch über den U-Bahnhof Stadtmitte von der in den zwanziger Jahren erbauten Linie C Grenzallee Tegel in die A Linie umsteigen und unter Vorlage des Personalausweises auf direktem Wege, ohne viel Umstände, nach Ost-Berlin fahren durften. Als aber die Ostbehörden im Westteil Passierscheinstellen für Westberliner einrichten wollten, verweigerte dies der Westsenat mit der Begründung, westamtlich nicht vorhandene östliche staatliche Stellen dürften auf Westberliner Gebiet keine Hoheitsakte vollführen. Von da ab verbot die Ostberliner Regierung den Westberlinern, die keinen zweiten Wohnsitz in Westdeutschland und damit keinen Bundespass besaßen, den Zugang zum Ostsektor und perfektionierte damit die willkürliche, nun vollständige Trennung der Menschen in beiden Stadthälften. Am 24. August 1961, also elf Tage nach dem Beginn der Sperrmaßnahmen, feierte der Opa in Bohnsdorf wie jedes Jahr seinen Geburtstag und zu diesem eher feucht fröhlichen Anlass traf sich die ganze Familie. Alwin erlebte nun zum ersten Mal, dass der Bruch, den es in der großen Politik zwischen Ost und West schon seit Längerem zu geben schien und der im Mauerbau seinen sichtbaren, für viele schmerzlichen Ausdruck fand, auch die eigene Familie zerteilte. Diesmal entartete der sonst immer nur zwischen den beiden Schwagerleben ausbrechende, am Ende immer friedlich endende Streit zu einem Krawall, der auch andere Familienmitglieder auf den Plan rief.

Die von Alwin so geliebte Tante aus Bohne bekam nach der Einnahme einiger konzentrierter Mittel einen Tobsuchtsanfall, als sie zufällig im laufenden Westfernsehen Bilder von gerade in der Nähe der Sektorengrenze auffahrenden westalliierten Schützenpanzern wahrnahm. Völlig außer Rand und Band schrie sie: „Warum fahrt ihr denn nicht weiter und reißt die von den Schweinen errichtete Schandmauer wieder nieder?“ Diese tierische Betitelung der östlichen Ordnungskräfte veranlasste den Schwager aus Hirschgarten (am Walde) zu einem drastischen Widerspruch. Dieser Schwager, ein robust und lautstark auftrumpfender alter Kommunist, versuchte die sich hysterisch gebärdende Schwägerin mit klassenkämpferischen Parolen von der Notwendigkeit des Baus des so genannten antifaschistischen Schutzwalls zu überzeugen, was die Tante aus Bohnsdorf nur noch mehr in Rage versetzte. Solche einstigen Klassenkämpfer, die der Volksmund wegen ihres besonders unangenehmen Auftretens Radaukommunisten nannte, vermochten meist nur sich selbst und ihresgleichen zu überzeugen; andere, politisch weniger interessierte Leute stießen sie mit ihren Parolen eher ab, machten sich dadurch entweder lächerlich oder verhasst. Als dessen Frau, die älteste Schwester der Bohnsdorfer Tante, nicht sehr qualifiziert in das Horn ihres Mannes zu blasen begann, drohte das familiäre Pulverfass auseinander zu bersten. Die älteste Schwester sprach immer von sich selber als von einer langjährigen, und deshalb erfahrenen Parteigenossin, so als könnte sie ihren wenig erbaulichen Auslassungen dadurch besser Nachdruck verleihen. Alwins Vater ärgerte sich jedes Mal, wenn seine Schwester dem Hauptwort „Genosse“ die verdingwortlichte Beifügung „Partei“ voranstellte und somit die gleiche Anrede verwendete, mit der sich auch einstmals NSDAP-Mitglieder ansprachen. Diese Art von nach hinten losgehender Schützenhilfe für die gemeinsame Sache verärgerte Alwins Vater besonders, ließ sie doch die eigentlich bitter ernste Diskussion wie bei anderen Gelegenheiten in eine lächerliche Farce abgleiten. Die Tante aus „Bohne“ jedenfalls bedauerte lautstark ihr Zögern bei der Entscheidung, in den Westen umzuziehen. Weil sie das nur schwer verwinden konnte, ließ sie deshalb jetzt ihrer Wut freien Lauf. Die Einheitssozialisten hatten ihr quasi in letzter Minute die Tour vermasselt. Da halfen, so kommentierte Alwins Vater den Familienkrach in späteren Gesprächen darüber, keine noch so spitzfindigen ideologischen Argumente und weil er dies wusste, hielt er sich weitestgehend aus diesem Streit heraus, versuchte vielmehr ihn vorsichtig zu schlichten. Er als aktiver Mittäter wäre bei allzu lautem Auftrumpfen zu Gunsten des radaukommunistischen Schwagers, den er wegen dessen polternder, aufbrausender Art eh nicht sonderlich mochte, bei seiner Bohnsdorfer Schwester erst recht ins Messer gelaufen. Genau das aber wollte er wegen der platten Parolen des Schwagers und der lächerlichen Schützenhilfe seiner Schwester aus Hirschgarten vermeiden. Gegen die Gründe, warum sich seine Schwester aus „Bohne“ so aufregte, gab es keine für sie akzeptablen Argumente. Dagegen wuchs kein Kraut. An diesem Abend beruhigten sich die Gemüter nur schleppend und richtige Eintracht sollte auch nicht wieder einkehren. So ging man am Ende ein wenig deprimiert und sehr nachdenklich nach Hause. Jenseits aller politischen Argumente stellte sich für alle Beteiligten die Frage, ob ein Staat, selbst wenn es ihm gelänge, wirksam für das Glück der in ihm lebenden Menschen eintreten zu können, das Recht besäße, seine Bürger ungefragt zu diesem vermeintlichen Glück zu zwingen. An dieser Frage schieden sich während der gesamten SED-Herrschaft die Geister und die nicht entschuldbare Ignoranz gegenüber diesem ständig unterhalb der Oberfläche schwelenden Problem brachte die einheitssozialistische Diktatur auch schließlich zu Fall. Die Aufregungen seit der Sperrung der Sektorengrenzen ließen Alwin fast das ungute Gefühl vergessen, das ihn nun schon zum zweiten Mal kurz vor Schulbeginn befiel. In den ersten Schultagen gab es dann aber eine, vor allem für die Jungen unerwartet freudige Überraschung, gewissermaßen einen positiven Nebeneffekt der dramatischen Ereignisse, die die Gemüter so in Wallungen gebracht hatte. Sie besuchten auf dem Helsingforser Platz, da wo die gleichnamige Straße mit der Marchlewskistraße in einem spitzen Winkel aufeinander stößt, eine dort angeblich zur militärischen Sicherung der Sperrmaßnahmen, in Wahrheit aber zur Einschüchterung der eigenen Bevölkerung stationierte Panzereinheit der NVA. An dieser Stelle, so erzählte die sie begleitende Lehrerin, hatten die Kommunisten im April 1946 anlässlich der vollzogenen Vereinigung von KPD und SPD zur SED ihre Demonstration abgehalten, bei der die ehemaligen SPD-Mitglieder die Bromberger Straße in Richtung Warschauer Brücke marschierten und die KPD-Mitglieder die Memeler Straße hoch kamen, so dass sich die beiden getrennten Marschformationen kurz vor der Brücke am Helsingforser Platz vereinigten. Ein symbolträchtiges, die geschichtliche Wirklichkeit allerdings sehr beschönigendes Bild, das die SED in den folgenden über vier Jahrzehnten für ihre Propagandazwecke nutzte und das deswegen in keinem Geschichtsbuch des SED-Staates fehlen durfte. An diesem Pioniernachmittag erlaubten die Panzersoldaten den Kindern, einmal einen so großen Panzer des Typs T 34 aus nächster Nähe zu betrachten und sogar in das Innere des Kolosses zu klettern. So etwas erlebte man auch nicht alle Tage. Klar, bei der Maiparade, die alljährlich stattfand, sah Alwin auch Schützenpanzer und gepanzerte Fahrzeuge vorbeifahren, wenn sie von der Parade auf dem Marx-Engels-Platz kommend, die Karl-Marx-Allee in die Kasernen zurückfuhren. Richtige Panzer bekam er jedoch nicht zu Gesicht, weil die meist einen anderen Weg zurück in die militärischen Standorte nahmen. So recht wollte ihm die ganze Besichtigung am Ende trotzdem nicht gefallen, da die unbequeme Enge des Panzerinneren auf ihn eher beklemmend wirkte, als dass er sich dort wohl fühlte. Da drinnen musste man ja Platzangst kriegen, und wenn er sich zusätzlich noch todbringendes Kriegsgetöse vorstellte, dann verging ihm der Plan, wie sein Vater während des Zweiten Weltkrieges später einmal Panzerfahrer werden zu wollen. Trotzdem hatten die meisten seiner Mitschüler an diesem Pioniernachmittag großen Spaß und jeder, einschließlich der Soldaten, genoss ihn auf seine Weise. Einige Tage nach der Schließung des Brandenburger Tores für den Personen- und Fahrzeugverkehr wechselte Alwins Vater dann zum Übergang an der Friedrichstraße/Ecke Zimmerstraße. An dieser Stelle verlief entlang der Niederkirchner- und Zimmerstraße in west-östlicher Richtung von der Stresemann- bis zur Lindenstraße, die später dort den Namen des Zeitungsverlegers Axel Springer erhielt, die damalige Sektorengrenze zwischen dem im US-Sektor gelegenen Stadtbezirk Kreuzberg und dem im sowjetischen Sektor befindlichen Stadtbezirk Mitte. Nun besuchte Alwin seinen Vater manchmal an der Friedrich-/Ecke Zimmerstraße, wo die Ost- Behörden auf der nördlichen Seite der Friedrichstraße einen Übergang für Ausländer eingerichtet hatten und die Alliierten auf der südlichen ein entsprechendes, für Militärangehörige der vier Mächte bestimmtes Gegenstück, das die US-Amerikaner Checkpoint Charlie nannten. Hier sollte nun Alwins Vater nach eigenen Erzählungen Ende Oktober einen Schlagabtausch zwischen den amerikanischen Besatzern und den Sowjets miterleben, der eine ziemlich brenzlige Situation und damit doch noch einmal die Gefahr einer Weltkatastrophe heraufbeschwor. Während Alwin reguläre NVA-Streitkräfte in Ost-Berlin bis zum Mauerbau nur an Feiertagen bei Aufmärschen zu Gesicht bekam, kamen sie jetzt erst schrittweise, dann dauerhaft zum Einsatz, was stets auf den entschiedenen, trotzdem nur einem Papiertiger ähnelnden Protest der Westmächte stieß. Laut RIAS-Berichten galt seit dem Herbst 1945 ein alliiertes Kontrollratsgesetz, das für das besondere Berliner Gebiet ein Verbot jeglicher militärischer Aktivitäten deutscher Streitkräfte vorsah. Danach durften Hoheits- und Polizeiaufgaben nur die vier alliierten Siegermächte oder eine von ihnen extra dafür eingerichtete Berliner Polizeibehörde ausüben. Nach dem Mauerbau hatten nun nach Alwins Vaters Erzählungen Militärangehörige der Nationalen Volksarmee des Arbeiter- und Bauernstaates kontrollratsgesetzeswidrig damit begonnen, an der Grenze zu den Westsektoren von Groß-Berlin schrittweise die Überwachung und Kontrolle aller aus- und einreisenden Personen und ab Ende Oktober auch der westalliierten Militärangehörigen zu übernehmen. Bis dahin besaßen nur die zuständigen alliierten Stellen das Recht, in ihrem jeweiligen Sektor alle Angehörigen der in Groß-Berlin stationierten Besatzungsbehörden einschließlich der alliierten Militärpersonen zu kontrollieren. Am Abend des 22. Oktober 1961 beabsichtigte nach Alwins Vaters späteren Erlebnisberichten der US-Gesandte Allan Lightner in Zivil und in Begleitung seiner Ehefrau in die Komische Oper nach Ost-Berlin zu fahren. Am besagten, für Ausländer eingerichteten Sektorengrenzübergang Friedrichstraße/Ecke Zimmerstraße versperrten ihm Ostgrenzer, darunter auch Alwins Vater, den Weg und verlangten die Ausweispapiere, was der US-Gesandte energisch zurückwies. Nach dem Alwins Vater erfolglos versucht hatte, den ranghohen US-Beamten zum Einlenken zu bewegen, zog dieser, schärfste Konsequenzen für die nächsten Tage androhend, unverrichteter Dinge wieder ab. Inzwischen postierten sich sowjetische Panzer am nicht weit davon entfernten Potsdamer Platz. Am 25. Oktober fuhren dann erneut zwei US-Beamte in Zivil mit einem zivilen Pkw an den Grenzübergang heran und verlangten freie Durchfahrt, die ihnen die Ostgrenzer wiederum nicht gewährten. Nach einer ergebnislosen Diskussion mit einem inzwischen bereitstehenden Sowjetoffizier fuhren sie mit ihrer Limousine, eingerahmt von amerikanischen Militärjeeps, auf denen schwer bewaffnete GI´s mit aufgepflanzten Bajonetten saßen, einfach durch den Übergang bis zur schon fünfzig Meter weit im Sowjetsektor liegenden Krausenstraße vor und wieder zurück. Sie erzwangen gewissermaßen publikumswirksam mit militärischen Mitteln die Durchfahrt. Alwins Vater sprang zwischen den Jeeps und dem Wagen der US-Beamten händeringend umher und versuchte ihn dadurch zu stoppen, was nicht gelang. Eine damalige Reportage des RIAS, deren Wiederholung Alwin zehn Jahre später zum fünfundzwanzigjährigen deutschsprachigen RIAS-Jubiläum hörte, berichtete über diesen, wie es in dem Bericht hieß, hilflosen akrobatischen Versuch eines kleinen Vopo-Offiziers, den US-Pkw zum Halten zu bringen. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

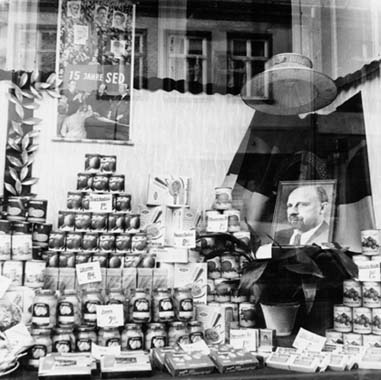

Wenige Stunden später bezogen schwere US-Panzer aus Richtung Hallesches Tor kommend Stellung am Checkpoint Charlie und weiter östlich entlang der Zimmerstraße. Sie fuhren auf der Friedrichstraße bis zu der durch einen weißen Strich in der Mitte der Zimmerstraße gekennzeichneten Sektorengrenze mit hoher Geschwindigkeit heran. Alwins Vater, der häufiger kurz hinter dem weißen Strich stand und eisenhaltige Luft aus dem letzten Krieg zur Genüge kannte, berichtete später von einer leichten Nässe in der Hose beim Anblick von mit 60 km/h heranrollenden US-Panzern. Als dann die mit Schiebern zum Wegräumen der am Übergang noch kleinen Mauer bestückten Panzer direkt an der weißen Markierungslinie schlagartig stoppten und die schweren Kettenfahrzeuge gefährlich nach vorn wippten, gelang es den vorn stehenden, fast zur Salzsäule erstarrten Grenzoffizieren in buchstäblich letzter Sekunde durch festes Zukneifen der beiden Gesäßhälften, größeres Unheil zumindest vom Innenteil des Hosenbodens abzuwenden. Einige Zeit- und Ortzeugen meinten später, dass ein Ausharren der Grenzer an dieser vordersten, völlig ungeschützten und deshalb in diesem Moment lebensgefährlichen Stelle die Amis möglicherweise daran gehindert hatte, weiter vorzustoßen und damit die Gefahr eines Konflikt mit den Sowjets heraufzubeschwören. Standen die auf östlicher Seite am Potsdamer Platz stationierten Sowjetpanzer doch schon in Bereitschaft, um bei jedem möglichen Übergriff der westlichen Besatzer auf das östliche Gebiet sofort reagieren zu können. Kurze Zeit später ratterten die Sowjetpanzer schließlich, von der nördlichen Seite der Friedrichstraße kommend, ebenfalls an den auf Ostberliner Seite bereits schon an der Krausenstraße beginnenden Grenzübergang heran. Obwohl Alwins Vater und mit ihm fast alle Einheitssozialisten die Schützenhilfe ihrer sowjetischen Freunde begrüßten, besaß die Aktion nach Meinung des zwar nun im Osten arbeitenden, aber weiterhin vom RIAS beeinflussten Bohnsdorfer Schwagers für die SED-Vorderen doch einen Pferdefuß. Offiziell hatten nämlich die Sowjets ihren verbündeten deutschen Partnern schon 1955 angeblich alle Hoheitsrechte auch über den Ostteil Berlins übergeben und erklärt, es gäbe keinen Vier-Mächte-Status mehr. Nun waren sie und nicht etwa Panzer der NVA an der Sektorengrenze aufgefahren und genau das entsprach den Ambitionen der Amerikaner und des Westberliner Senats. Wie der Bohnsdorfer Schwager in späteren Gesprächen hervorhob, gab es ihn also doch noch, den Vier-Mächte-Status für ganz Berlin und obwohl der sowjetische Stadtkommandant ein gutes halbes Jahr später seine Funktionen an einen NVA-Kollegen übertrug, blieben nicht nur seiner Meinung nach die Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes auch weiterhin trotz der immer wieder gegenteiligen östlichen Verlautbarungen bestehen. Sie bildeten gewissermaßen die Klammer, die das immer weiter auseinanderdriftende Land samt seiner ehemaligen Hauptstadt wie unter einem unsichtbaren Dach zusammenhielt. Nach einigen spannungsgeladenen Tagen der gegenseitigen Panzerbedrohung einigten sich späteren Erzählungen des Vaters zufolge schließlich die Vertreter der vier Mächte hinter den Kulissen auf eine Kontrollpraxis, nach der eine in einem Auto oder Bus der Militärmissionen sitzende Zivilperson ihren Dienstausweis an die Scheibe des Wagens zur Einsichtnahme für den NVA-Grenzer halten musste. Auf Alwins Frage an den Vater, wer denn dieses Duell nun für sich entschieden habe, erklärte dieser dem Sohn, dass die Amis zwar verstaubte Rechtspositionen zu wahren wussten, gleichzeitig jedoch unmissverständlich ihre Bereitschaft zu erkennen gaben, den Arbeiter- und Bauernstaat allmählich, um des lieben Friedens willen, immer mehr faktisch anzuerkennen und darauf käme es seinen Genossen letztlich an. Alwin interpretierte die Antwort des Vaters als klaren Sieg der Freunde, also der „Guten“ gegen die „bösen“ amerikanischen und Schöneberger Ultras. Er konnte damals wie viele mit ihm nicht ahnen, dass gerade die Wahrung dieser angeblich althergebrachten und verstaubten Rechtspositionen, gepaart mit der immer größer werdenden technologischen Überlegenheit des Westens, am Ende den Ausschlag in der Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West geben sollte. Die Leute in Alwins Umgebung und mit ihnen viele in und um Berlin fingen allmählich an, sich mit dem scheinbar Unvermeidlichen abzufinden beziehungsweise sich notgedrungen auf die neue Situation einzustellen. Der Rundfunk, das Fernsehen und der Briefverkehr blieben die einzigen Mittel, den Kontakt der Menschen diesseits und jenseits der immer undurchlässiger werdenden Mauer aufrecht zu erhalten. Im Herbst 1961 landete wie auf Bestellung Gretje Kauffeld mit ihrem Lied, „Wir können uns nur Briefe schreiben“, einen riesigen Erfolg. Dieses Lied hörte Alwin zusammen mit der Mutter in diesem Herbst häufiger, immer wenn Montag und Freitag abends um 20.00 Uhr die Radiowellen des RIAS Fred Ignors „Schlager der Woche“ mit den Grüßen von Ost nach West und umgekehrt eine Stunde lang durch die glücklicherweise unzerteilbare Berliner Luft sendeten und den Menschen am Radiogerät ein wenig Freude bereiteten.

Ein waschechter Berliner, der was auf sich hielt, hörte diese Sendung. Das war gewissermaßen Kult. Nur in Alwins Schule versuchten einige linientreue Lehrer den Kindern regelrecht einzutrichtern, westlichen Sendern kein Gehör zu schenken. Den Eltern verlangte die Direktion auf Elternversammlungen per Unterschrift ab, ihre Kinder vom Empfang jeglicher Westsender abzuhalten. Ebenfalls erst später erfuhr Alwin von durch die SED-Führung organisierten, selbst von den Gesetzen des Arbeiter- und Bauernstaates nicht gedeckten regelrechten Kampagnen zur Unterbindung des Westfernsehempfangs. So „knackten“ beispielsweise in ihrem Auftrage zumeist junge FDJ-Studenten während der so genannten Aktion Ochsenkopf viele auf den Dächern montierte, nach Westen ausgerichtete Antennen und vergriffen sich damit unrechtmäßig an fremdem Eigentum. Alwins Mutter, die solche Methoden strikt ablehnte, blieb deswegen zur Freude ihres Sohnes den Elternversammlungen in der Folgezeit und auch noch Jahre später fern. In dem Maße, wie sich die Gemüter mit fortschreitender Zeit allmählich beruhigten, ebbten auch die politischen Streitereien der beiden Schwager fast vollständig ab. Nun schienen die Fronten geklärt und es lohnte nicht mehr, sich aufzuregen. Nur Alwins Mutter ließ immer mal wieder bei passender Gelegenheit verlauten, Ulbricht habe für die Berliner die Mauer bauen lassen und für seine Sachsen in Berlin die Neubauten. Tatsächlich regte sich nicht nur Alwins Mutter immer mal wieder über die damals im öffentlichen Bereich wie Rundfunk, Fernsehen, SED- und Staatsapparat so aufdringlich sächselnden Leute auf, so dass sie wie etliche Ostberliner glaubte, nur von Sachsen umzingelt zu sein. Bei Alwin im Haus wohnten zwei Sachsen, wovon einer aus dem zweiten Stock als Lehrer arbeitete und sich relativ unauffällig verhielt, der andere hingegen, ein Parteifunktionär aus dem vierten Stock, bei Hausversammlungen und auch sonst überall das große, fürchterlich klingelnde, gesächselte Wort führte. Daran störte sich besonders Alwins Vater, wenngleich er dem Sohn gegenüber immer darauf hinwies, dass die in Berlin häufig so großspurig auftretenden sächsischen Genossen eine verschwindend kleine Minderheit im Vergleich zur daheim gebliebenen Mehrheit der sächsischen Mitbürger darstellten. Das übersahen viele Berliner leichtfertig. Die Sachsen und alle anderen unterversorgten Mitbürger im Gebiet zwischen Ostseeküste und Mittelgebirgen unterschätzten nach Ansicht von Alwins Mutter wiederum ihrerseits das Leid, das der Obersachse Ulbricht den Berlinern mit den von ihm veranlassten und auf sein Drängen hin durchgeführten Sperrmaßnahmen im Sommer 1961 angetan hatte. Nicht wenige Berliner, darunter auch sie selber, nannten den Spitzbart mit der sächselnden Fistelstimme deswegen von da ab „Spalter Walter“ und in diese damit zum Ausdruck gebrachte Antipathie schlossen die eingeborenen Berliner alle, die gleich ihm so vorlaut und wichtigtuerisch sächselten, mit ein. Im Lauf der Zeit sollte auch Alwin mitbekommen, dass die übrigen Mitbürger östlich von Elbe und Werra ihrerseits die großschnäuzigen Ostberliner nicht mochten, weil die sich, obwohl jetzt praktisch in dem sie umgebenden Staat voll eingegliedert, immer noch als etwas Besonderes wähnten. Das lag zum einen an dem Gefühl, Bürger einer besonderen Stadt zu sein, zweitens an der Mauer, die für die Eingeborenen trotz des Gewöhnungseffektes bis zum Schluss ein hautnahes Ärgernis blieb und drittens an der durch die Hauptstadtfunktion bedingten besseren Versorgungssituation. Für Alwin und fast alle einheimischen Ostberliner fing alltagsprachlich die Republik selbst nach dem Mauerbau immer noch erst hinter der Stadtgrenze an. Man fuhr also, wollte man irgendwohin nach außerhalb, in die Republik beziehungsweise als nur westlich Orientierter in die Zone. Nach zumeist ärgerlichen Berichten von Alwins Vater präsentierte sich der Arbeiter- und Bauernstaat gegenüber den die Zugangsstraßen von und nach West-Berlin nutzenden oder ins Land zu Besuch einreisenden westdeutschen und Westberliner Landsleuten an den jeweiligen Kontrollpunkten bis zum bitteren Ende in fast ausnahmslos sächsischer Mundart. So hörten die Reisenden im günstigen Fall nur die Aufforderung: „Ihrn Reisebass zur Gondrolle bidde“ oder wenn die Sterne ungünstiger standen: „Gänse fleisch maln Gofferraum uffmachn?“ Letzteres bedeutete in der Regel immer Stress. Normalität in Grenzen Ansonsten ging das Leben in den folgenden Monaten weiter seinen gewohnten Gang, ohne dass sich irgendwelche für die Kinder wahrnehmbaren Zuspitzungen ergaben. Die Panzergeschichte vom Oktober 1961 bekam Alwin nur durch die Erzählungen des Vaters mit, was ihn aber sonst nicht weiter berührte. Nur wenn er auf dem Weg zum Schulgarten an dem nun verwaisten U-Bahnhof Warschauer Brücke vorbeilief, überkam ihn ein seltsames Gefühl. Vorher tobte hier das Leben, die Menschen strömten in den Bahnhof hinein und aus ihm heraus. Nun fuhr die U-Bahn nicht mehr und das störte auch irgendwie. Wann würde sie wieder fahren und wann würde vor allem er einmal mit ihr fahren können? Oder war das jetzt für immer vorbei? Damals schien es ja, als ob die ganze Angelegenheit in absehbarer Zeit wieder in die Reihe gebracht werden könnte, wenn der Westen den Osten nur endlich als eigenständig anerkennen würde. Dass der Zustand seiner Meinung nach nicht so bleiben konnte, lag jedenfalls klar auf der Hand. Spätestens, wenn die neue Ordnung siegreich auch in Westdeutschland und West-Berlin Einzug hielte, fielen auch die undurchlässigen Grenzbefestigungen wieder, das war so klar wie das Amen in der Kirche. Aber dieser Siegeszug, so fürchtete er, konnte noch einige Tage oder Wochen, vielleicht sogar Jahre auf sich warten lassen - oder dauerte er etwa noch länger? Auf dem Hof hatte sich, außer dass ein guter Spielkamerad fehlte, nichts geändert. Tagsüber spielte Alwin mit seinen gleichaltrigen Freunden die damals gängigen Spiele, wobei um diese Zeit die Idee aufkam, eine Artistikgruppe und einen Kinderzirkus zu gründen. Die Mutigsten versuchten eine lebendige Pyramide auf die Beine zu stellen, weniger Waghalsige probierten Jonglierkunststückchen ein und andere betätigten sich als Clown. Sie bemühten sich, ein regelrechtes Programm einzuüben, was dann leider mangels Masse am Ende scheiterte. Immerhin beschäftigen sich die jungen Möchtegernartisten mehrere Wochen mit diesem Vorhaben, was zweifelsfrei ein späteres Schöpfertum begünstigte. Gern spielten die Jungen auch Schiffe versenken im Buddelkasten, nachdem sie vorher manchmal recht prachtvoll aussehende Schiffsmodelle in den Sand gesetzt hatten. Der kleine auch Bübchen genannte Günter, der nebenan bei Ulli im Haus wohnte und später den Spitznamen Kuno Übel erhalten sollte, zeigte dabei wie überhaupt beim Basteln besondere Kunstfertigkeiten. Anschließend bombardierten die Kinder die Sandschiffe dann aus einiger Entfernung mit Steinen und bei wem die Konturen des Schiffes durch den Steinbewurf zuerst versandeten, der schied als Erster aus dem Spiel aus. Manchmal kamen die Kinder aber auch direkt mit den Hinterlassenschaften des vergangenen Kriegsgeschehens in Verbindung. So fanden sie einmal in den Kellerlabyrinthen der Hinterhöfe in der Königsberger Straße, die teilweise bis zu den Hinterhöfen der Fruchtstraße heranreichten, neben alten Gasmasken ein verrostetes Bajonett aus dem letzten Krieg. Ein solcher Fund löste selbstverständlich große Aufregung aus und Ulli aus dem Nebenhaus, der wegen seines bei der Kripo arbeitenden Vaters vorgab, über die Gefährlichkeit solcher Waffenfunde besonders gut Bescheid zu wissen, übernahm sofort als selbsternannter Sprengmeister das Kommando bei der Überführung dieses „hochexplosiven“ Fundes zur nächsten Polizeiwache. Vielleicht, so stellte er in Aussicht, gab es für einen solchen hochgefährlichen Einsatz Prämien oder andere Auszeichnungen. Die Jungs marschierten also erwartungsfroh, ausnahmsweise einmal angeführt von Ulli, zum Revier 83 am Weidenweg und lieferten das Karabinerteil ab. Anstelle einer Prämie gab es einen feuchten Händedruck, was nicht gerade motivierend auf die jungen Helden wirkte. Das gerade abgelieferte Gewehrteil hätte sich nämlich auch wunderbar zum Spielen und für sich daraus ergebende gefährliche Verletzungen geeignet. In dieser Zeit erwachte bei Alwin vor allem wegen seines ausgeprägten Spieltriebes und seiner träumerischen Phantasie ein Drang zur Schauspielerei und zur Nachahmung dramatischer Szenarien. Am liebsten spielte er mit seinen Kumpels, was er zuvor an Filmen im Kino oder bei Bekannten, Verwandten oder Freunden im Fernsehen gesehen hatte. Kinobesuche machten sie entweder im Filmtheater Plaza in der Rüdersdorfer Straße, schräg gegenüber der Edgar André Oberschule oder im Kulturhaus der Bauarbeiter in der Koppenstraße gegenüber der Sporthalle. Vor dem Kino Plaza vollführte häufig ein im Zirkus verunglückter und deshalb leicht verwirrter Artist, den alle Maxe nannten, auf der Straße Gratisvorstellungen seiner noch recht intakten akrobatischen Fähigkeiten. Wenn Maxe auftrat, vergaßen die Kinobesucher erst einmal kurzzeitig den Grund ihres Kommens. Für zusätzliche Heiterkeit sorgte er immer durch seine eigenwillige Bewertung des Publikums. Nach ihm hatten manche der Herumstehenden nur ein, andere hingegen drei Eier, einige einen Kleinen, andere einen Großen und wieder andere angeblich gar keinen. Derjenige, von dem Max behauptete, er habe gar keinen, zog natürlich das meiste Gelächter auf sich und derjenige mit vorgeblich nur einem Ei kam am glimpflichsten weg. So locker eingestimmt ging Alwin und mit ihm alle anderen Kinobesucher dann in die Filmvorführung. Gefiel ihm ein Film, spürte er einen unbändigen inneren Drang, das Gesehene mit seinen Gefährten spielerisch nachzuahmen. Also trommelte er bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit alle Kameraden zusammen, verteilte die Rollen und betätigte sich dabei stets natürlich noch unbewusst als Spielleiter. Alles was damals an gängigen Fernseh- und Kinofilmen wie die schon erwähnten Westernserien „Fury“ und „Am Fuß der blauen Berge“ oder die Russenverfolgungsfilme „Kotschubej“, „Tschapajew“, die Ostschocker „Schüsse an der Grenze“, „ Alarm im Zirkus", „Das Geheimnis der weißen Puderdose“, „Polizeihund Muchtar“ oder „Der Mohrhund“ lief, setzte Alwin auf seinen persönlichen Spielplan; und ehe man sich versah, verwandelte sich der Hof in eine große Freilichtbühne, auf der die Kinder das jeweilige Spielgeschehen unter seiner eigenwilligen Regie noch einmal vor natürlicher Hofkulisse aufleben ließen. Alwin spielte lieber den Kampf, als dass er ihn zum Kräftemessen und zur Selbstbefriedigung selber suchte. Ungeachtet von Kraftmeierei und Rauflustigkeit sollte Alwin früher als die meisten seiner Spielgefährten im Frühjahr 1962 eine erste richtig praktische Gelegenheit bekommen, seinen Selbstbehauptungswillen unter Beweis zu stellen. Seit Anfang des Jahres schon litt er erst leicht, dann immer stärker unter einer unerklärlichen Übelkeit, die seine gesamte Lebenskraft und Lebensfreude erheblich schmälerte. Ihm tat zwar nichts weh, trotzdem fühlte er sich gleich bleibend unwohl und matt. Auch beim Besuch im geliebten Bohnsdorf ging die Übelkeit nicht weg. Alwins Mutter beschloss daraufhin, nachdem alle herkömmlichen Hausmittel nichts geholfen hatten, mit ihrem Sohn einen Facharzt aufzusuchen. Beim Arzt versuchten Mutter und Sohn dann die lange Wartezeit und die dabei unweigerlich aufkommende Langeweile mit Zeitunglesen zu verkürzen. Unglücklicherweise enthielt die Zeitung an diesem Tag groß aufgemachte Meldungen über einen Grenzer, der in, wie es immer bei solchen Gelegenheiten hieß, „treuer Pflichterfüllung sein Leben bei der Sicherung der Staatsgrenze zu Westberlin geopfert hatte“. Laut dieser Meldung beschuldigten die hiesigen Einheitsgenossen Westberliner Polizisten, einen jungen Ostgrenzer bei der Ausübung seines Dienstes durch gezielte Schüsse tödlich verletzt zu haben. Beim Lesen dachte Alwin sofort an seinen Vater, der auch an dieser Grenze seinen Dienst tat. Was, wenn ihm etwas Ähnliches widerfuhr? Die durch den Zeitungsbericht aufgekommenden Ängste um den Vater verkürzten zwar einerseits die Wartezeit, vermehrten aber andererseits die sowieso schon große Übelkeit. Die näheren Umstände des Todes dieses angeblich meuchlings gemordeten Grenzpolizisten erfuhr Alwin erst Jahre später aus Berichten des Westfernsehens. Danach starb der Volkspolizist, als er am Spandauer Schifffahrtskanal, unweit des Grenzübergangs Invalidenstraße, bei dem Versuch, einen Flüchtling durch Gebrauch der Schusswaffe am Erreichen des westlichen Ufers zu hindern, selbst in den Kugelhagel eines dem Flüchtenden Feuerschutz leistenden Westberliner Polizisten geraten war. (3) Heinemann, Winfried, und Manfred Wilke: Kein Krieg um Berlin. Sicherheitspolitische Aspekte des Mauerbaus, in: Die Berliner Mauer. Vom Sperrwall zum Denkmal, Bonn 2009 (=Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 76/1), S. 38-39 : Ein wichtiges Beispiel für das sowjetische Taktieren betraf die Flugverbindungen nach West-Berlin. Die Luftkorridore waren für die Westmächte ebenso wie für die DDR von neuralgischer Bedeutung. Immerhin wurden die „Republikflüchtlinge“ aus West-Berlin ausgeflogen. Ulbricht strebte die Kontrolle über diesen Flugverkehr an, und folglich plante die NVA entsprechende Maßnahmen, um dieses vordringliche Berlin-Problem im Sinne der DDR zu lösen: „Auflösung des internationalen Flugsicherungszentrums Berlin, aber die Übernahme seiner Funktionen durch die DDR; Verlagerung des in West-Berlin abgewickelten zivilen Luftverkehrs nach Berlin-Schönefeld und eine mögliche Blockade der West-Berliner Flugplätze Tempelhof, Tegel und Gatow sowie ihrer Einflugschneisen durch Sperrflugzeuge, Sperrballons und den gezielten Einsatz von Funkstörmaßnahmen.“ … Eine solche Regelung des Flugverkehrs nach Berlin hätte der DDR unabhängig vom Abschluss eines Friedensvertrages sofort die Kontrolle des zivilen Verkehrs auf allen Transitwegen von und nach West-Berlin verschafft. Ein Ausfliegen von DDR-Flüchtlingen wäre nicht mehr möglich gewesen, damit hätte sich eine Mauer durch Berlin erübrigt. Diese Vorstellung konnte Ulbricht aber nicht durchsetzen, sein Plan scheiterte bereits an Chruschtschow. Er verwarf ihn, weil ein solches Vorgehen die Rechte der Westmächte im Flugverkehr von und nach Berlin außer Kraft gesetzt hätte und er daher unkalkulierbare militärische Risiken in sich barg. … Chruschtschows Entscheidung (für den Mauerbau – der Verf.) fiel endgültig zwischen dem 20. und 24. Juli und somit vor Kennedys Rede an die Nation vom 25. Juli; Vgl. auch: Hope M. Harrison, Ulbricht and the Concrete "Rose": New Archival Evidence on the Dynamics of Soviet-East German Relations and the Berlin Crisis, 1958-1961, Washington 1993 (=Woodrow Wilson Center, Cold War International History Project, Working Paper, 5);

vgl. auch: Beschluss des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Schließung der Berliner Sektorengrenze, 12. August 1961. Zusammenfassung, S. 9 http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0032_mau_de.pdf: Es galt insbesondere zu klären, wie nach Abschluss des Separatvertrags mit der DDR die darin stipulierte Unterstellung der Verkehrswege von und nach West-Berlin unter ostdeutsche Verfügungsgewalt der DDR praktisch implementiert werden sollte, ohne dass es zu einer kriegsträchtigen Konfrontation kam. Nach dem Urteil sowjetischer Experten war die Schließung der Sektorengrenze die zwar wirksamste, aber zugleich misslichste Lösung der brennenden DDR-Probleme, denn sie würde auch bei der eigenen Bevölkerung auf besonders starke Ablehnung stoßen und damit weiter zu den inneren Schwierigkeiten beitragen. Daher erschien es besser, sich der Kontrolle über den Luftverkehr der künftigen "Freien Stadt" zu bemächtigen und am Verkehr über die innerstädtische Grenze hinweg zunächst nichts zu ändern. So könne man die Massenflucht in den Westen beenden, ohne neue Probleme zu schaffen. Ulbricht war somit voll auf der sowjetischen Linie, als er am 15. Juni öffentlich erklärte, "niemand" habe die Absicht, "eine Mauer zu bauen." Bildquelle 1: entnommen aus: Travel Guide German Democratic Republic, Leipzig 1962, Schutzumschlag. Mit freundlicher Genehmigung der Edition Leipzig, vorbehaltlich etwaiger Ansprüche anderer Rechteinhaber, nach denen intensiv geforscht und um deren Nutzungsgenehmigung ebenfalls nachgesucht wird. |

Rudolf Reddig