im 21. Jahrhundert

Kernthemen sozialer Politik im 21. Jahrhundert (Eine etwas andere Sichtweise)

|

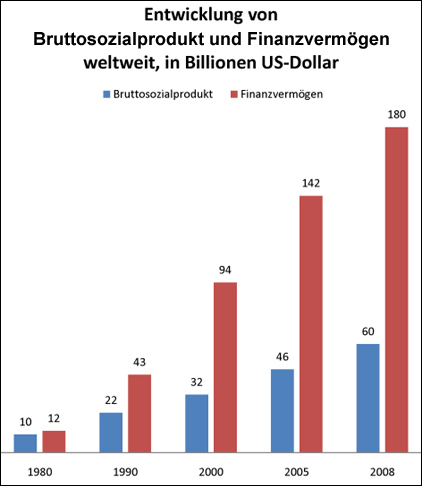

Der auf unserem Planeten vorherrschenden, fälschlicherweise Marktwirtschaft genannten Wirtschaftsweise wohnt eine Tendenz nach kapitalverwertbarer Verwirtschaftlichung aller Lebensbereiche und nach Finanzialisierung wirtschaftlicher Kennziffern (vgl. Saskia Sassen) inne, die gepaart mit einem besonders in den letzten dreißig Jahren immer zügelloseren Weltfinanzpoker auf Teufel komm raus in der Weltfinanzkrise 2007/2008 zu verheerenden Verlusten führte, an denen mehrere DDRen hätten Pleite gehen können. Dabei wirkt besonders demokratie- und friedensgefährdend, dass die sich immer mehr von der traditionellen Wertschöpfung abkoppelnde, die Welt digital in Sekundenschnelle umspannende Milliardenzockerei von Finanzgruppierungen ausgeht, die keinerlei Aufsicht oder Kontrolle unterliegen. Diese weltweit hauptsächlich auf kurzfristige Finanzzuwächse getrimmte Weise der Kapitalverwertung zwang viele am Weltmarkt beteiligte Wettbewerber unter anderem die Löhne drastisch vielfach auf ein Hungerniveau nach unten zu drücken.

Die Herrschaftseliten, allen voran die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), scheuten in den letzten 15 Jahren weder Kosten noch Mühe, um außerordentlich erfolgreich das neoliberale Gedankengift mit den Hauptwerbesprüchen: „Mehr Eigenverantwortung und Eigenvorsorge“, „mehr Privat statt Staat“ und „mehr Flexibilität und Mobilität“ in Millionen Herzen und Hirne einzupflanzen. Kaum jemand erkennt, dass der moderne Neoliberalismus im Gegensatz zum Ordoliberalismus der Freiburger Schule die Eigentümerfreiheit der Wenigen und die Unsicherheit der Vielen erhöht. Eine solche Wirtschaftsweise bedarf sogar unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten der einschneidenden Korrektur, weil sie die Zahl der Nutznießer der am Markt beteiligten Hersteller, Dienstleister und Verbraucher einschränkt, anstatt sie zu erweitern. Ähnlich verhält es sich mit dem Verbraucherschutz und der Verbraucherfreundlichkeit, die unter der bisherigen Entwicklung litten. Aus diesem Grunde dürfte ein der Würde des Menschen und dem Erhalt einer lebensfreundlichen Umwelt verpflichtetes Gemeinwesen keinerlei Steuermittel für das Am-Leben-Erhalten oder Wachsen lebensunfreundlicher und umweltschädlicher Güter herstellender und Hungerlöhne zahlender Unternehmen verschwenden. Es müsste im Gegenteil alles in seiner Macht Stehende tun, damit solche Unternehmen weltweit für ihre Waren und Dienstleistungen keine Abnehmer mehr finden und dadurch ihre Daseinsberechtigung verlieren. Unternehmen, die keine daseinssichernden Löhne zahlen können oder wollen, dürften in einer mitmenschlichen und lebensumweltverträglichen Marktwirtschaft mittelfristig keine Daseinsberechtigung haben. Wirkliche, nicht von monopolistischen Weltfinanzspielern beherrschte Marktwirtschaft kann nur zum Wohle der Mehrzahl von Menschen funktionieren, wenn Schlüsselindustrien der Daseinsvor- und -fürsorge unter strikte öffentliche Kontrolle gestellt, bzw. besser noch gänzlich vergesellschaftet werden und für alle am Weltmarkt beteiligten Hersteller und Händler bestimmte Regeln gelten, die ein Mindestmaß an sozialen und lebensfreundlichen Umweltstandards garantieren. Nur unter diesem Dach kann eine Marktwirtschaft funktionieren, die ihren Namen im oben beschriebenen Sinne verdient und bei der auf Grundlage der Bindung freier Sonnenenergie am Beginn und während des Herstellungs- und Austauschprozesses hinten mehr herauskommt, als man vorne hereingesteckt hat.

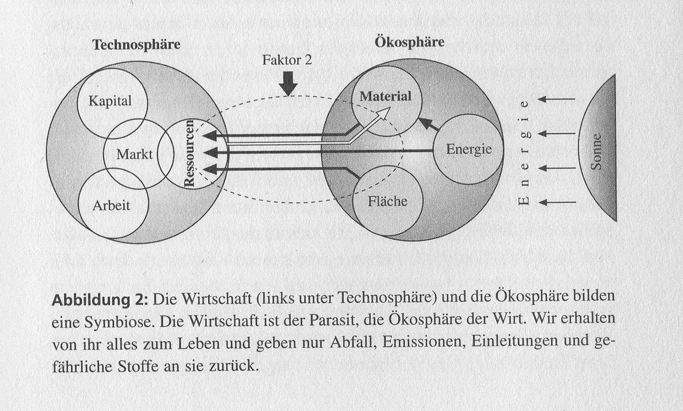

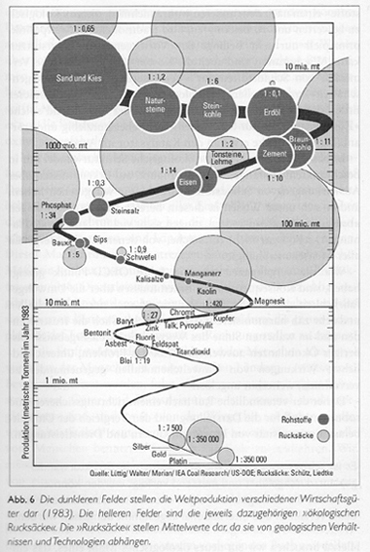

Seit dem Entstehen der fossilistischen Industriegesellschaft wird dieses eherne Marktwirtschaftsprinzip durch das in ihr übliche massenhafte Freisetzen (Verbrennen) von in der Erde abgelagerter und somit durch die kosmische Evolution erkalteter Sonnenenergie gröblich missachtet, was u. a. mit zu der überdurchschnittlichen Erderwärmung geführt hat. Die am so genannten Energiemarkt ausgehandelten Preise drücken nicht die wahren Aufwendungen aus, die durch die Nutzung erschöpflicher Energieträger tatsächlich entstehen. In diesen Preisen nicht enthalten sind beispielsweise die hohen Kosten für Kriege um Rohstoffquellen, für Stoffmengenbewegungen und für die Beseitigung von durch Lohndumpingpolitik der großen Multis verursachten Umweltkatastrophen.

Wenn zumeist von Monopolisten aufgestellte Preise aber nicht alle wirklichen Aufwendungen wie die zur Förderung von Rohstoffen, deren Transport und zur Erzeugung von Gütern enthalten, wenn ein Teil der vielfältig anfallenden Verluste und damit Kosten nicht von den Verursachern ausgeglichen, sondern den Steuerzahlern zur Last gelegt werden, kommt es unweigerlich zu Wettbewerbsverzerrungen, die dem oben erklärten marktwirtschaftlichen Prinzip widersprechen. Marktwirtschaft gibt es seit dem Entstehen der Ware-Geld-Beziehung in der Antike. Es gab sie auch in so genannter realsozialistischer Zeit. Sie bestimmte aber in keiner der bisherigen Gesellschaftsformationen die jeweils vorherrschende Wirtschaftsweise. Das neufreiheitliche und strukturerhaltende, aber auch bis nach links hineinreichende Gerede von Politikern aller etablierten Parteien über die bei uns angeblich bestehende Marktwirtschaft verschleiert die tatsächlichen, von monopolistischen Weltfinanzspielern zunehmend beherrschten wirtschaftlichen Machtstrukturen. Ohne international eingeführte und öffentlich überwachte Regeln und lebensfreundliche Umweltstandards kann die Menschheit mittelfristig nicht überleben. Soziale und lebensumweltgerechte Politik muss dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen, vor allem und gerade auch die abhängig beschäftigen Leistungserbringer sowie die überwiegend unfreiwillig von auskömmlicher Erwerbsarbeit Ausgegrenzten, von einer stärker als bisher öffentlich kontrollierten und dem Gemeinwohl verpflichteten Wirtschaft profitieren. Sie muss sich um die soziale Ausgestaltung der so genannten Globalisierung und der vor uns liegenden, möglicherweise alle Lebensbereiche umkrempelnden Energiewende kümmern und entsprechende Konzepte dafür lieber gestern als heute entwickeln. Es gilt, eine Gesellschaft zu schaffen, die sicherstellt, dass nicht immer mehr nutzlose materielle Güter angehäuft werden. Menschen sollen unter erträglichen Bedingungen Güter herstellen und Dienstleistungen erbringen, die die Lebensqualität des Einzelnen wirklich verbessern helfen und ihn in die Lage versetzen, mehr frei verfügbare eigene Lebenszeit zur Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse nutzen zu können. Letzteres geht nur bei kürzeren Regelarbeitszeiten und wenn es doch mal länger dauern muss, dann nur außerordentlich vergütet, mindestens aber stets besonders anerkannt. Um diesen gesellschaftlichen Aufbruch zu befördern, bedarf es vorrangig eines geistigen Klimawandels. Der muss breitere, vor allem jüngere Bevölkerungsschichten erreichen als diejenigen, die sozial gesinnten politischen Kräften ohnehin nahe stehen. Heutzutage bleiben gerade junge, sozial bewegte und bevorzugt im außerparlamentarischen Raum aktive Leute aus vielen guten Gründen lieber unter sich. Das erschwert das Bemühen um grundlegende soziale Veränderungen zusätzlich. Was muss also geschehen, damit sich ein solcher Fortschritt Bahn brechen kann? Zuallererst müssen ernsthaft sozial engagierte Leute in linken Parteien, Institutionen und Gewerkschaften die Oberhand und damit auch an Attraktivität besonders für junge Leute gewinnen, um gemeinsam mit ihnen an der Herausbildung eines Grundverständnisses für die Ingangsetzung einer sozialen Entwicklung in Richtung auf ein Mehr an Bildung, neuer Aufklärung, Selbstbestimmung, Verselbstständigung (Emanzipation) und Verantwortung zu wirken. |

Allgemeine Bildung |

Gebührenfreier Zugang zu der erst noch wieder zu schaffenden zehnklassigen allgemeinbildenden Oberschule für alle und bei entsprechenden Fähigkeiten zu den weiterführenden Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen einschließlich der Hochschulen und Universitäten |

| Dazu gehören auch Forderungen nach neuen Lehrinhalten in der allgemeinen Schulbildung, beispielsweise das Einbetten des Faches Biologie in ein Fach Ernährungskunde oder der Erdkunde in ein Fach Klimakunde oder die Verknüpfung der Philosophie mit der Mathematik, Physik und Chemie durch ein Fach Kosmologie, wo es um Information als eine eventuell dritte Entität, als etwas In-Form-Bringen, als Bildung und Gestaltung von etwas geht oder um den Wasserstoff als einen der Urstoffe des Weltalls oder um das Atom, das frei nach Thomas Mann nicht mehr groß genug ist, um es auch nur als außerordentlich klein bezeichnen zu können oder um Entropie (Energieumwendung), die vermutlich zu den Grundprozessen unseres Universums gehört. Da kann, wie das Atom-Beispiel zeigt, auch das Fach Literatur einbezogen werden. An den Universitäten brauchen wir wieder stärker als bisher ein Denken in Zusammenhängen mit anderen Wissenschaftszweigen. | |

Neue Aufklärung |

Strikte Trennung von Staat und Religion |

| Selbstverständlich gilt die grundgesetzlich verbriefte Religionsfreiheit für alle Glaubensgemeinschaften unterschiedslos, sofern sie das Recht des Staates und der Zivilgesellschaft anerkennen, alleinige Gestalter politischer Angelegenheiten zu sein.Der Staat und seine Institutionen erkennen ihrerseits an, dass das, woran jeder einzelne Bürger glaubt oder nicht seine ureigenste Privatsache und fundamentaler Teil seiner unantastbaren Würde ist, was jegliche Diskriminierung oder Geringschätzung ausschließt. | |

Selbstbestimmung |

Freiheit für möglichst viele Menschen, über möglichst viel Lebenszeit selbst bestimmt verfügen zu können |

| Da steckt der Grundgedanke von der Verkürzung der für die eigene und für die gesellschaftliche Reproduktion notwendigen Arbeitszeit zugunsten der Zeit drin, in der der Mensch seine schöpferischen Kräfte und Fertigkeiten zu seinem persönlichen und zum Allgemeinwohl entfalten kann. Dabei bleibt die Arbeit eine zentrale Kategorie, weil sie den Menschen nicht nur erst zum Menschen macht, sondern weil sie, befreit von knechtischen Zwängen oder ordentlich vergütet, eine sinnstiftende Rolle spielen kann. | |

Verselbstständigung (Emanzipation) |

Freiheit von (menschengemachter) Not und Ausgrenzung für möglichst viele Menschen |

| Enthält im ersten Teil die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, wonach in einem differenzierten Gemeinwesen ein sozial gerechter Ausgleich den Geringeinkommensbeziehern beispielsweise durch Mindestlöhne, durch öffentlich geförderte Gemeinwesenarbeit, durch ein einkommensabhängiges, weitestgehend druckfreies Grundeinkommen oder durch eine Kombination von allem den größtmöglichen Nutzen verschafft und zweitens den Antikriegs- und Antirassismusgedanken, weil Krieg immer Not mit sich bringt und zu allererst mit Ausgrenzung beginnt. | |

Verantwortung |

Achtung, Mitgefühl, Respekt und Wertschätzung vor- bzw. füreinander und für den Erhalt einer lebensfreundlichen Umwelt |

| Richtet sich vor allem gegen die neufreiheitliche Ideologie der Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung auch außerhalb wirtschaftlicher Tätigkeit als angebliches Allheilmittel für die Lösung aller Probleme. Wendet sich vor allem gegen die kapitalverwertbare Verwirtschaftlichung aller Lebensbereiche und die Finanzialisierung wirtschaftlicher Kennziffern. Entspricht dem sozialen Menschenbild, wonach der Mensch nicht nur ein ich bezogenes Einzelwesen mit Ellenbogen, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches Wesen mit Vernunft, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und die Seinen, für seine Mitmenschen und für den Erhalt einer lebensfreundlichen Umwelt ist. |

(1) Vier Billionen Dollar Schaden durch Krise. In: Salzburger Nachrichten . 22. April 2009, S. 15 (Artikelarchiv)

(2) CIA World Factbook, IWF

(3) McKinsey: Mapping Global Markets. Oktober 2008. Für das Netz bearbeitet.

(4) Jürgen Hopfmann, Georg Winter, Zukunftsstandort Deutschland. Ein Programm der umweltbewussten Unternehmer. München 1999, S. 43 u. 46

(5) Friedrich Schmidt-Bleek: Wieviel Umwelt braucht der Mensch? Faktor 10 – das Maß für ökologisches Wirtschaften. München 1997, S. 66/67

(6) Ebenda S. 67

Bildquelle 1: Credit www.oliverschopf.com

Bildquelle 2: Jacqueline Kögler, Diagramm über das Verhältnis von BSP und Finanzvermögen weltweit, in Billionen US-Dollar http://images.slideplayer.org/1/1699/slides/slide_19.jpg

Bildquelle 3 Friedrich Schmidt-Bleek, Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 10, München 2000, S. 53

Bildquelle 4 Lüttig/Walter/Merian/IEA Coal Research/US-DOE; Rucksäcke: Schütz, Liedke, in:Friedrich Schmidt-Bleek: Wieviel Umwelt braucht der Mensch? Faktor 10 – das Maß für ökologisches Wirtschaften. München 1997, S. 43

Bildquelle 5 Titelbild des Buches

Rudolf Reddig